فن

الصوت الكامن داخل أبي هريرة المصري — قصة قصيرة

كيف سنقرأ ما نقرأه من دون صوت داخلي؟ وكيف يمكننا تطويع هذا الصوت لمصلحة القراءة والفهم، سيّما أن هذا الصوت تحديدًا هو سرّ تميّزنا عن بني الحيوان؟

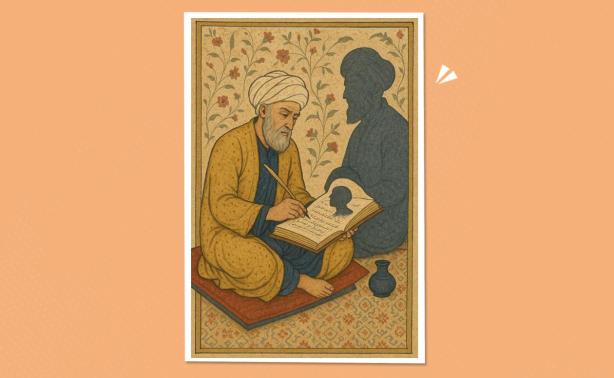

منمنمة أبي هريرة المصري وكتاب «النفس» (تم عمل الصورة بمساعدة chat gbt بعد أن أعطاه الكاتب أوصافًا خاصة لما أراده)

منمنمة أبي هريرة المصري وكتاب «النفس» (تم عمل الصورة بمساعدة chat gbt بعد أن أعطاه الكاتب أوصافًا خاصة لما أراده)

ابن البرعي أو أبي هريرة المصري، أو كما تذكر المصادر اسمه الكامل: أحمد بن محمد بن أحمد البرعي المصري الأوسي، عالم ومحدث وفيلسوف مصري عاش بأول أزمنة الدولة العثمانية، وتحديدًا في آواخر عصر الغوري مع عصر سليم وابنه سليمان ثم سليم الثاني، وقد اكتشف هذا العالم وحده الكثير مما يخص الأحاديث الضعيفة ووضع مسند خاص به عن الأحاديث فُقد لاحقًا وأسماه «مُلحق البخاري ومسلم الكافي لكل متعلم وفي». وضع فيه شروحًا حول منهجية العالمين في جمع الأحاديث والحديث بهوس عن كيفية فهم طبيعة الحديث بالقلب والعقل، فالقلب يمكن أن يميز الحديث بحب النبي ﷺ وحده؛ ولذلك يقبل الضعيف حتى منه لأن اسم النبي وضع عليه ولو هكذا، بينما يميز العقل الغريب أو الدخيل ويحجبه، وكان رأيه المثير للجدل أن حديث النبي كله فائدة: فما قيل منه للقلب يكمل ما قيل للعقل والعكس، وهي نظرية لم تلقى رواجًا في مدارس الحديث والفقه واعتبرها شيخ الإسلام في اسطنبول فتنة تعرض عمل علماء الحديث للخطر، ولكن الشيخ بن البرعي قال ما تذكره المصادر:

«بل أضع حدًا لما يمكن أن يعارضه العقل ويصدق به القلب والعكس باعتبار أن الكلمة بلا حد ولكل واحد ما يحكم به فلا يدخل فريق تلك في حرب مع فريق ذاك».

كما تميز بتفرد طرحه في بيان ما يخص الناسخ والمنسوخ وكتب عنه كتابًا شهيرًا فُقد مع كتابه عن الحديث والذي كان من عشرين جزءًا، وقيل أنه أُحرق بأمر الوالي العثماني طبقًا لفرمان من سليمان القانوني لاحقًا، ولكن هذا غير صحيح؛ بل حرق كتاب آخر غريب هو موضوعنا الحالي.

المهم أن لقبه أبو هريرة المصري والذي اشتُهر به، لم يأتيه بسبب صنعه الخاص في علم الحديث، وإنما لأنه كان مهووسًا بتربية القطط البلدي التي تملأ شوارع القاهرة، فكان يعطيها أسماءً خاصة ويتركها تمرح في ساحة بيته جيد التأثيث بالقرب من الأزبكية، حيث تفوح روائح البركة العفنة في الصيف وتهب خيالات الشتاء السوداء المقلقة المتبوعة بقصص جرائم أمراء المماليك هناك، وكان يربيهم في شبابه وقت تحصيله العلم.

لا نعرف الكثير عن أسرته الأولى ولكن نعلم أنه كان متزوجًا من فتاة شامية وأنجب منها فتاة اسمها متاع، قيل أن جمالها كان كفيلًا بأن يخرج الواحد من الملة وظل يربيهم بعد زواجه، حتى صارت له قبائل وقصص، بل ورسم شجرة عائلة بديعة يحدد فيها القط الأول أو آدم كما أسماه ثم حواء وبقية القطط، ولاحظ من خلال المراقبة ما يعد أساسًا لنظرية التزاوج القائمة على ميلاد القطط بصفات الآباء وغيرهم كل جيل أو اثنين، ولكنها ملاحظات مفقودة أيضًا، ولذلك سمُي أبو هريرة المصري، بسبب قطط بيته وحب قطط المساجد والشوارع له؛ حتى قيل من بعض المغالين أنه على علاقة بجان قططيين أو له ذيل يخفيه.

صوت داخلي عفوي

ليست هذه قصتنا؛ ولكنها خيط لكتابه البديع عن النفس؛ والذي سنتحدث عنه الآن. في يوم، دخل صاحبنا هذا باحة منزله من الخارج وقام مثلما اعتاد بعد القطط فيه؛ كان من المفترض أنهم خمس قطط صغار مع ثلاث كبار والأب الأكبر آدم، ولأنه كان دقيقًا وجد قطًا ناقصًا، أو بالتحديد هرة، وكان لونها الأبيض المشوب بألوان أنواع الصخور المختلفة والذي جعله يسميها صخرة، من السهل أن يميزه.

بحث عنها في البيت وسأل زوجته ثم دعا ابنته متاع للبحث معه في لعبة ابتكرها سريعًا، وبعد نصف ساعة قضاها في البحث بصعوبة، لاحظ اهتمام القطط بمكان بعينه، وتجمعهم عنده وكانت غرفة مليئة ببقايا المقاعد والمهملات، فدخلها مجددًا واستطاع بالتركيز أن يحدد صوتًا ضعيفًا يأتي من مكان ما: كانت القطة محشورة بسبب شقاوتها بين الحائط والفراش، واقتضى ذلك أن يزيل نصف الكراكيب حتى يصل إليها وخرج بها وقد تلوثت ثيابه وصار رأسه بلون التراب وهو يضحك. لم تنتهي القصة هنا…

فالمشكلة أن هناك شيئًا ما قد أرقه فيما شاهده؛ وكان هذا الشيء ببساطة يخص تفكيره في بيع صخرة لمالك جديد، كما يفعل بين الحين والآخر حتى يحافظ على عدد قطط القطيع المبارك هذا، وعندما فكر في ذلك، ولأنه عاطفي بالفطرة، شغف بفكرة بعينها صاغها بالطريقة التالية:

«هل ستذكرين يا صخرتي في يوم لاحق بعد أعوام من الآن عندما تألفي روائح ودعة بيتك الجديد ليلة سوداء حُشرتي فيها بين الجدار والخشب وانتظرت الفرج وجاءك عن طريق سيدك؟»

لا يدري لماذا أبكته هذه الفكرة، ودفعته للشعور بالاكتئاب لأيام، وهو يفكّر بإشفاق تجاه نفسه وتجاه القطة التي لم تُبَع بعد، حتى إنه تخيّل حوارًا غريبًا يتمّ بينهما عندما تكبر، ويراها بالصدفة، ويسألها السؤال نفسه، وكان يتبع السؤال بكلماته: «هل تذكرين هذه الغرفة المظلمة، والرجل الطيب الذي قلبها رأسًا على عقب حتى يجدك؟» الفكرة أنه، وهو يقرأ النص الذي كتبه، والذي به من الرقة ما يجعلنا نقف على قلبه الواسع، لاحظ أنه يقرؤه بصوتٍ حزين.

وهذه الملاحظة قادته إلى أن هناك صوتًا بالأساس يكمن في قراءتنا لكل النصوص تقريبًا، ونقرأ به بصورة عفوية لا تكاد تلاحظ رغم أن ملاحظتنا تلك لهذا الصوت ستجعلنا نهوس مثله به، ونفكر في أنه موجود وعتيق وله حضور واضح!

هكذا بدأ أبو هريرة المصري في التفكير بماهية هذا الصوت، وصار يقرأ كتبًا مختلفة، وفوجئ بأن الصوت يتغيّر بتغيّر الكتاب والكاتب: فمثلًا، قراءته لكتاب «الماجريات» النادر، والذي يحكي عمّا جرى في أزمنة بعيدة، ويأخذ صيغة «ألف ليلة وليلة»، ويتحدث عن مكائد النساء تحديدًا، يقرؤه بصوتِ عجوزٍ خليع، أو رجلٍ حشّاش. ونفس الأمر مع كتب الفقه التي يقرؤها بصوت شيخٍ خبير، ثم طرائف جحا بصوت صديق يعرفه جيدًا، واشتُهر عنه الألاعيب. وهكذا؛ حتى بدأ يقرأ الأحاديث بأصوات مختلفة، تختلف بتخيّله عن المُحدّثين أو مَن نقل الحديث، مثل عبد الله بن مسعود مثلًا، أو أبي هريرة الأصلي.

شغله الأمر لدرجة تقارب الجنون، لأنه صار لا يرى الكلمة المكتوبة جيدًا، وإنما يقرؤها بالصوت المخصّص لها، فلا يستطيع التركيز عليها، وإنما يركّز على الصوت، ليصير تحصيله ضعيفًا. كانت أيامًا صعبة، لأنه امتنع عن القراءة لما يقارب الشهر، حتى لا يسمع الصوت الغريب الكامن داخله والذي يتردّد. ولأنه لا يجد الإجابة الخاصة، التي هي الوجه الآخر للسؤال: كيف سنقرأ ما نقرأه بدون صوت داخلي؟ ظلّ على حاله هذا، حتى قرر معالجة نفسه عن طريق الكتابة عن الصوت نفسه، والذي آمن أنه لا وجود للقراءة من غيره؛ أو بدقة أكبر: لا وجود للإنسان نفسه بدونه.

كتاب النفس

هنا نشأ كتابه المثير للجدل، والذي أسماه: «كتاب النفس: التحدث بنُطق الكلمة لكل من أراد الحكمة». وذكر فيه أن الصوت الكامن هذا ليس صوتنا نحن، أي ليس الصوت المباشر، وإنما صوت النفس التي لا يمكن تحديدها، ولكنها مصاحبة للإنسان وآمّارة بالسوء. وميّز أنه صوت النفس، لأن الصوت الناطق المسموع في عالم الهيولى، والذي يهزّ الجرس، ويحرّك الماء، ويرفع الأذان، فينساب رقراقًا بين البيوت المظلمة للمدينة، هو صوت الإنسان كما هو وكما يُرى؛ بينما الصوت الذي لا يمكن الإمساك به، ويخص شيئًا بلا هيولى، وإنما يرعى في براح الأثير، فهو صوت النفس. وهو الذي يسمعه الإنسان عندما يُحدث نفسه بشيء، فترد عليه. بينما الروح لا صوت لها، لأنها لا تتكلّم سوى في عالم البرزخ، عندما يُعلَّق صوت الإنسان الهيولي بالموت، ويُعلَّق صوت النفس حين يموت صاحبها، ولكنها لا تموت مثله، لأنها خالدة مثل الروح.

نظرية معقدة، لكنه فتّش عنها عبر بحث خاص، سأل فيه بعض تلامذته عن الأصوات التي يسمعونها، وقام بعدد من التجارب على المقرّبين، تخص تصوّرهم عندما يقرأون رسالة من حبيبة أو مسافر. فقال الجميع إنهم يقرؤونها بصوت من كتبها، سواء كان مستندًا إلى صوته الواقعي المادي، أو تخيّلًا كاملًا. وهذا ما دلّل به في النهاية على أن الصوت الكامن داخلنا هو صوت أنفسنا، وهو الصوت نفسه الذي يأمر بالسوء أو بالشيء الجيد. وعرّف الجنون بدقّة بأنه دخول الصوت الهيولي على الصوت النفسي، فيصير الإنسان يتحدّث بما في نفسه بلا فلاتر. كما أكّد أن صوت النفس يستطيع التمثّل بعدة أصوات أخرى، كما أثبتت التجربة.

المثير للاهتمام أن الكتاب الوحيد الذي قرأه بصوت غير صوت نفسه أو صوت أي أحد آخر، هو القرآن. وكان هذا في ظنّه بسبب احترام الكاتب الأساسي للكتاب، والذي لا يُعرف صوته بالضرورة، وكتب:

«إن النفس تحترم صاحب الصوت الأساسي حينها، صانعها وخالقها، ولذلك تتواضع وتتحدث بصوت حيادي، يجمع فيه كل الأصوات».

نُشر الكتاب ضمن مطبعة الصفراء الحلبية القديمة خلف الحسين، وأثار جدلًا شديدًا حين قرأه كثيرون، حتى وصل خبره إلى الوالي العثماني، والذي عرض المسألة على الأستانة باعتبار أنها كارثة محققة. فعرضه القصر على شيخ الإسلام الذي أوقف عليه الدراسة والتفحّص، فخرجت التوصية الأولى بأنه كتاب من كتب الصوفية، ويعتمد مذهب ابن عربي في الكتابة الباطنية التي تُضمر أكثر مما تُظهر، ولكن موضوعه فريد؛ حتى إن الذين كتبوا التوصية، كتبوا أنهم قرؤوا الكتاب بصوت متخيَّل لأبي هريرة المصري، وهو ما يؤكّد فرادة نظريته.

لكن شيخ الإسلام طلب المشاورة مجددًا، لتخرج التوصية الثانية بنفس الرأي، ما عدا القلق المفهوم من الحديث عن قراءة القرآن وصوت الله. ولكن هذا كله لم يكن كافيًا ليُمنع الكتاب؛ فما منعه بالفعل أن شيخ الإسلام، والذي قرّر أن يقرأه بنفسه، اكتشف فيه خطورة واضحة، وهي أنه يجعل الواحد يقرأ وهو يفكّر في الصوت الذي يقرأ به، وهو ما يُشوّش فعل القراءة نفسه، ويُصعّب من تحصيل الدروس، ويصل إلى حدّ فساد العقل. هذا غير تأثيره الواضح على قراءة كتاب الله.

ولذلك، فقد كتب شيخ الإسلام في توصيته بكل وقار وتجرد:

«وهذا يعني أن هذا الصوت الغريب، الذي يتراءى بمجرد معرفته، هو صوت الشيطان نفسه، وقد تجلّى لعالمنا المحترم بسبب سعيه الدائم للتفكير، وهو شيء محمود ما لم تُوضَع عليه قيود عقلية حاكمة، وهذا الصوت سيختفي بمجرد اختفاء النظرية والكتاب، لأن وجوده مرهون بالتفكير فيه».

ثم وضع توصية واضحة بألا يُمسّ أبو هريرة المصري، بينما تُحرَق نُسَخ كتابه بالكامل، وهو ما حدث بالفعل، وامتثل له الرجل كدأب الطيبين، لأنه لم يُرد إثارة فتنة أو الذهاب إلى السجن بيد حاميات الأتراك والأرناؤوط سيئة السُّمعة ومنعدمة الأدب. وشاهد الحجز على كتبه، ووقّع قرار الموافقة على قرار الوالي، الذي هو قرار خليفة المسلمين، السلطان القانوني.

لكنه لم يعدم خبث ذوي الفكر، الذين يجدون دائمًا فرصة للفكاك من أسر الواقع، فاحتفظ بعدد من النسخ مكتوبة على ورق متفرق، موزّع بين عدد كبير من كتبه، حتى جمعها لاحقًا في عمر الخامسة والخمسين.

بعد ما يقرب من عشرين عامًا على الحدث نفسه، وكان قد نُسي تمامًا، ومات شيخ الإسلام، وصار الحكم العثماني أكثر تشددًا من أزمنة المماليك، جمعه بهدوء، ليكتشف أن بعض الأوراق قد تآكلت تمامًا بفعل الزمن وآكلات الورق. لم يتضايق، بل استدعى الصوت الذي كتب به الكتاب في زمنه الأول، وأعاد الإضافة إليه، واستطاع بعدها طباعة نسخ جديدة. ولكن شاء القدر أن تُكتشف تلك النسخ بعد ذلك بسنوات، وتُحرَق. لكن صاحبنا كان قد مات.

المؤثر بشدة، ما كتبه في النسخة الثانية، وبدا مضافًا بخط آخر على نسخته الأولى، فيما معناه — بعيدًا عن القافية الخاصة لكتب تلك الأعوام:

«هكذا فهمت أننا يمكننا مصادقة هذا الصوت الكامن فينا بلا قلق، وتطويعه لمصلحة القراءة والفهم، كما أيقنت أن كل من يحاول مداراته قد حكم على نفسه بالفناء، وأن هذا الصوت تحديدًا هو سر تميّزنا عن بني الحيوان، لأنه — وبعد سنوات من الكتاب الأول — هو صوت الخالق الذي يتردد فينا منذ أن نُفِخَت الروح في آدم، وقال: كُن، فكان».